コパイロツトが開催するプロジェクトマネージャー/ディレクター向けの勉強会「Night Flight by COPILOT」。第8回目となる今回は、エクスパーク合同会社代表の伊賀聡一郎氏を迎え、文化人類学で用いられてきた対象を観察する手法「エスノグラフィー」についてお話しいただきました。エスノグラフィーはビジネスにどんな形で活用でき、プロジェクトマネジメントとどのような掛け算が可能になるのでしょうか。

不確実性の時代にどう軸を作るのか

伊賀 聡一郎さんプロフィール

エクスパーク合同会社 代表(CEO)

日本学術振興会特別研究員(PD)、(株)リコー、リコー経済社会研究所、米国パロアルト研究所(PARC)日本代表/シニアリサーチャーを経て、エクスパーク合同会社設立。情報通信システムの研究開発を通じたテクノロジー中心のイノベーションと、エスノグラフィーを基軸とした人間中心のイノベーションの両面で幅広い経験を持つ。認知科学/人間中心設計の第一人者D.A.ノーマン氏による著書の翻訳なども多数手がけている。

ヒューマンインタフェース学会評議員、北陸先端科学技術大学院大学客員教授、産業技術大学院大学非常勤講師、東京女子大学非常勤講師など。博士(政策・メディア)。

お絵描き伝言ゲーム=企業で起きていること!?

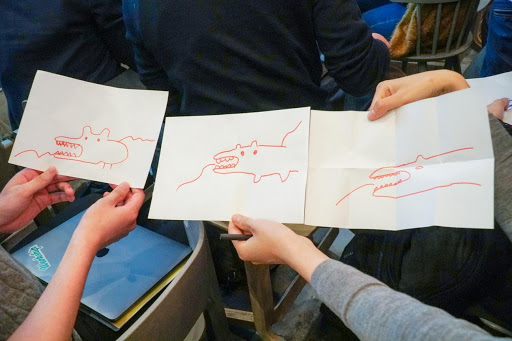

「最初にウォームアップとして、お絵描き伝言ゲームを行いましょう」と伊賀氏。座席の列ごとに4つのチームに分かれ、最前列の人だけが「カバ」というお題を見て絵を描き、その絵を一つ後ろの人にだけ5秒間見せて同じ絵を描いてもらうというのを順番に繰り返し、最後列の人は、一つ前の人が描いた絵を見てお題を言い当てます。

答えは、「ワニ」「ワニ」「サイと花束」「カバ」となりました。写真は、答えがワニになった列の絵です。4チーム中、3チームでお題が変化していきました。

伊賀氏は「企業の中では、この伝言ゲームのようなことが起きているのではないか」と言います。例えば、営業がお客さんから直接聞いた課題を社内に持ち帰って企画に回し、企画がアイデアを出して開発に回し、開発が事業化・商品化に向けて制作するというようなフローを経ると、お客さんにとっては「何かイメージと違う」ものになってしまうことがあります。ではどうすれば、ビジネスに活きるような形で情報を取り込めるのでしょうか。次章から伊賀氏の言葉で講演内容をご紹介していきます。

一人ひとりが「問い」を持つべき時代に

私は前職でゼロックスのパロアルト研究所(PARC)に所属をして、リージョナルマネージャーと研究者を兼ねた仕事をしていました。インタラクションデザインやソフトウェアエンジニアリングのバックグラウンドを持っていて、それらによるものづくりと、エスノグラフィーによって何を作るべきかを考えるという役割をしてきました。パロアルト研究所は、レーザープリンター、WYSIWIGグラフィカルユーザーインタフェース、イーサーネット、ユビキタスコンピューティングの研究など、現代のIT環境の礎となるような技術の多くを発明してきた研究所です。そこで次の時代に何をつくればいいのかというのが、私の「問い」になっていました。今はエクスパークという会社を立ち上げ、ここでは企業や社会の中に問いを醸成した組織やチームをつくることで、社会に還元したいと考えています。

さて、今の日本企業はどういう状態にあるのかというと、例えるなら交響楽団です。優秀なプレイヤーが揃った一流のオーケストラで、チームワークもあります。欠けているところは、「何を弾いたらいいのかわからない」ということ。腕ばかり磨いていても、誰のために何をしたらいいのかというのは見えてきません。一人ひとりの「志」や「問い」が必要になってきます。

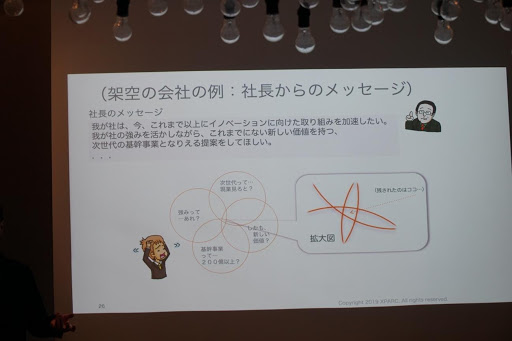

国内のビジネスが伸び悩む中、経営者もこれから事業をどうしていったらよいかわからず悩んでいます。たとえば社長から「わが社は、今、これまで以上のイノベーションに向けた取り組みを加速したい。わが社の強みを生かしながら、これまでにない新しい価値を持つ、次世代の基幹事業となりえる提案をしてほしい」というようなメッセージが出されたとします。これをまじめに受け取ると、残されているのは、このベン図(以下図参照)の真ん中ですべての要素が重なっているすごく狭い領域だけになってしまいます。こんな制約の強い問いからは、何も生まれません。制約をどうやって取り払うのかということも重要です。

事業の目的は顧客の創出

製造業が強かった日本が新しい事業へとシフトするにあたり、よく「モノからコトへ」と言われます。コトの本質には、「デジタライゼーション(デジタル化)」と「サービタイゼーション(サービス化)」の二つがあります。しかし、従来の企業の縦割りの組織体制では、部署ごとで局所的に領域を担いそれぞれに考えてしまうので、それらに取り組むことは難しいです。こうした悩み深い社会環境と経営環境の中で歩みを進めるためには「イノベーション」が必要になってきます。

今は、ある日突然市場のルールが置き換わってしまうようなことが多々あります。たとえば、コーヒーにおいてはカフェだけでなくコンビニやオフィスのコーヒーマシンなど従来の競合以外ともシェア争いをすることになりました。また、アネクドーツにすぎませんが、ガムの売れ行きが悪くなってきているのは、実はスマホが競合ではないかと言われています。ガムの味や機能という観点ではなく、空いた時間を誰が取るのかという話に変わったのです。

そうした不確実な時代の中で、どんな風に新しいことを考えていけばよいのかという一つのヒントとして、「人間中心のアプローチ」が挙げられます。「人間中心」とは、御用聞きになるという意味ではなく、人のやりたいことに寄り添うということです。ただし、ラディカルな人間中心のイノベーションには、人の視線の先にある世界を予見し、そこに導いてあげることも必要になってきます。

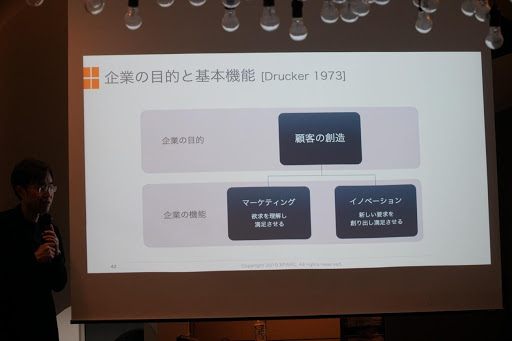

別にこれは新しい考え方ではなく、経営学者のドラッカーも「企業の目的は顧客の創造だ」と言っています。そして、機能としては「マーケティング」と「イノベーション」の二つに集約されるとも。マーケティングは、欲求を理解し満足させることで、イノベーションは、新しい欲求を創り出し満足させることです。ときに事業では、利潤を上げろというところからスタートすることがありますが、それだといろいろな問題が生じます。そもそも新しい顧客を創出できていないから売れていないわけです。利潤を上げていくのではなく、顧客を創っていくことが重要です。

私の好きな映画監督伊丹十三が、「人の欲するものを、人の予期せぬ形で」という言葉を残しています。これが、事業の本質を語っていると思います。人の欲するものを理解してなければスタートラインに立てませんし、ただ欲するものを提供しても何ら驚きはないので、いかに人の予期しない形で提供できるのかということが、イノベーションとなります。

ビジネスにおけるエスノグラフィー

今回のメインテーマである「エスノグラフィー」は、人の欲するものをどうやって理解していくかということに応えるアプローチです。そもそもは、文化人類学や社会学で使われてきた調査手法です。先進国の人たちが、未開の地の部族のもとに移り住んで、言葉もわからないところからどんな価値観や風習があるのかといったことを、観察して解き明かしていきました。

こうした人の観察を起点に、新しい事業を生み出すという動きは、いろいろなところにあります。有名な事例の一つが、アキレスが販売する運動靴「瞬足」です。これは、津端裕さんという方が小学校の運動会に12年間足を運び観察する中で、校庭のトラックを曲がるときに遠心力に負けて転んでしまう子どもがたくさんいたという事象から開発されたものです。 左回りに走る小学校のトラックで踏ん張りが効くように左右非対称のソールにしたところ、ヒット商品となりました。機能性だけでなく、子どもたちの「競走に勝ちたい」という心を捉えています。

では、「エスノグラフィー×プロジェクトマネジメント」は、どのように考えていけばよいでしょうか。

これまで事業をつくるチームは、カリスマのようなリーダーが引っ張っていくという構造が多かったのですが、問いを醸成するチームになるためにはメンバーの一人ひとりがリーダーシップを持つ必要があります。では、リーダーシップとは何かというと、これから社会で何が起こるのかを客観的に捉える思考、つまり先見性や洞察力です。それをもとに自分は何をしたいのかという「志」、未来にどう繋げるのかという「戦略」、そのために具体的にどのような道筋を取るかという「戦術」を持ちます。そんな構造の組織ないしは個人づくりが必要です。

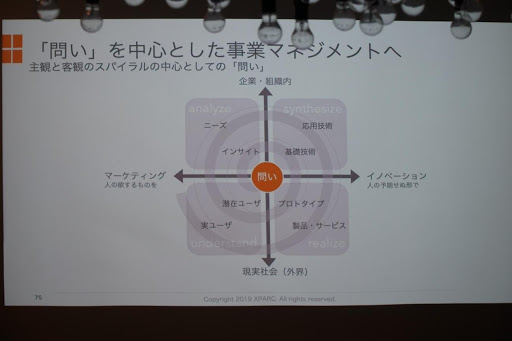

そこで中心となってくるのが、「問い」というキーワードです。例えば、今のパーソナルコンピューティングの世界を作りあげた、アラン・ケイという研究者が、当時ダイナブック構想というのを提唱しました。子どもたちがプログラミングをしたり、ゲームを作ってお互いに遊んだりという世界を思い描いていく中で、今ある技術で何ができるのかという問いから生まれたのがパーソナルコンピュータです。

PARCの研究者であったマーク・ワイザーは、「最も深い技術とは、見えなくなるものである」と言っています。彼はいろいろな研究の中から、人間は行動の中からプランが出てきて、やりたいことを見つけ、コンピュータは緩やかに人間をサポートしながら、次第にそのプランに応じてやりたいことをサポートしていくようなコンピューティングスタイルになっていくことが必要じゃないかという問いから、ユビキタスコンピューティングというビジョンを提唱しました。このように、「問い」を中心として、どうやって事業を作っていくのかというのが重要になってきます。

企業が技術やアイデアで物事を動かすのも尊い活動だと思いますが、一方で、人の現実の世界の中で何が起きているのかという観点が抜け落ちているように感じます。プロジェクトマネジメントをしていく上でも、企業のやりたいことを力づくで進めて動く時代ではなくなってきています。こういう人たちがこんな価値観を持ち、こうした課題があるというエッセンスをどうやって問いとして組織や社会に問いかけていくかというところから、事業がつくられていくのかなと思います。そして問いをつくるには、人々が暮らす社会の中に入っていて、その人たちを理解するというエスノグラフィーの考え方がとても有効です。

グループディスカッション

最後に、来場者の方に4つのグループに分かれて、エスノグラフィーに関わる任意のテーマについて15分間ディスカッションをしていただき、そこで得られた学びを各グループに発表していただきました。

グループA

テーマ「意味のある発見を生み出すリサーチはいかに設計するのか」

ものづくりをする際に、エスノグラフィーをどう介在させていくのかについて話し合いました。ユーザーインタビューをするにしても、仮説を立てて話を聞く時点でバイアスがかかった状態になり、客観的に引き出すのは難しいという意見が上がりましたがいかがでしょうか。

伊賀氏からのコメント

ユーザーリサーチの方法にもいろいろあって、おっしゃられたように仮説を元に検証していくようなタイプもあれば、エスノグラフィーのように探索から仮説を発見していくというアプローチもあります。企業というのは仮説を捨てられないものです。仮説を立てたら検証するだけで、そこで違う現象が起きていても見ません。それが一番危ないことです。もし検証して、仮説通りのことが起きてなかったときにそれを捨てる勇気があるのであればぜひやっていただきたいのですが、捨てる勇気がないのであればやるべきではないと思います。その場合は、やはり仮説の探求からスタートするのが良いでしょう。

グループB

テーマ「ちょっと自分には難しかったので理解を深めたい」

なかなか、エスノグラフィーを日々携わっている事業に落とし込んで理解するのは難しかったですが、結論としては理解が深まりました。自分たちが働くチームも、一人ひとりがリーダーシップを持ち、問いを醸成しながら進んでいくようにありたいと思いました。

伊賀氏からのコメント

問いの中に、どんな人たちに向けて潜在的な価値を提供するのかというイメージが入っていると、より強力になると思います。

グループ C

テーマ「明日から使えるエスノグラフィー」

「観察をして先入観なくきちんと見る」というのと、「持ち帰ってデータを分析する」というところが別というお話はすごく理解できました。ただ、データを分析する時に、どこに着眼するかが、間違った仮説を立てないために重要なのかなと思いました。そうした点において気をつけるべきポイントがわかれば、明日から使えそうだなと思いました。

伊賀氏からのコメント

エスノグラフィーで本質的に対象者を理解するためには、時期を変えたり、時間帯を変えたり、コンテクストを変えてみたりと、深い観察が必要となってきます。たとえば、一つの側面だけでなく、いろいろな活動やインタビューから得られたものをなどいくつかのファクトを照らし合わせます。どうしても一つのエピソードで印象的なことが起きると、すぐにそこからアイデアを考えてしまいがちですが、本当そうなのかというのを常に見直しながら、いろいろなことを見ていく分析の仕方が必要だと思います。

グループD

テーマ「意味のある発見を生み出すリサーチはいかに設計するのか」

同じテーマのグループAと似た話になってしまいますが、我々が日々ビジネスの中行っているリサーチでは、対象者を選んでいる時点である種の仮説に基づいてバイアスがかかっています。エスノグラフィーという文脈の中で、バイアスのないリサーチをするためにはどういう方法が考えられるでしょうか。

伊賀氏からのコメント

バイアスを抜きで見るたには、ただただ観察します。これには、ある種のトレーニングが必要です。しかし、私という器とかエスノグラファーという器で現象を捉えるので、絶対的な客観性というのはあり得ません。私自身の主観、私自身の器というもので現象を理解していくことになります。ただ、分析していく中で自分にバイアスがあったか、物の見方が偏っていたかというのを 、自分の中で後に振り返れるかどうかは大切です。自分自身を批判的に見られる人が、エスノグラファーなのかなと思います。つまり、自分には主観があるというのを常に意識しながら向き合っていくことが必要となります。

ビジネスの世界では景気の悪い話を聞くことが増え、すでに多くの価値提供がされている中でイノベーティブな事業を生み出すのは簡単ではなくなっています。しかし、エスノグラフィーを取り入れることで、そうした壁を打ち破り新たな発想をもたらすことができる可能性を大いに感じられたのではないでしょうか。

構成・文・撮影:平田 順子

コパイロツトはプロジェクト推進をサポートしています。

copilot.jp